Clive Wearing abre los ojos un sábado de 1990. Mueve sus manos nerviosas como quien busca una moneda perdida en una habitación oscura. Encuentra el interruptor de la lampara de la mesilla. La luz revela una sencilla estancia con paredes desgastadas por el tiempo, la habitación 312 del ala norte de St. Mary’s Hospital, en Paddington, Londres.

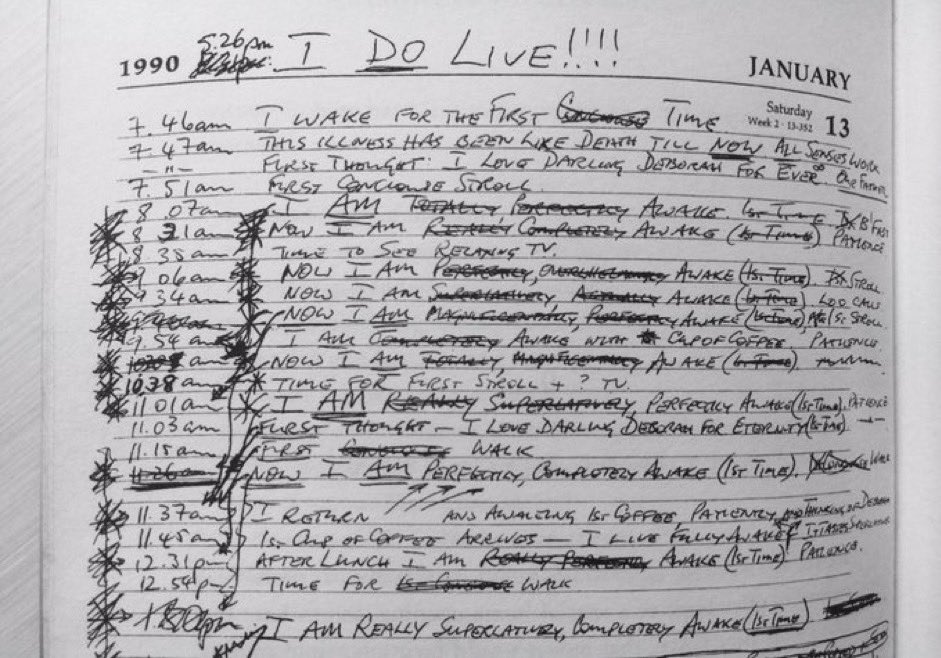

Clive abre su agenda. El día 12 está lleno de anotaciones extrañas que no reconoce. La siguiente página vacía corresponde al sábado 13. Escribe: “7:46. Me despierto consciente por primera vez.” Siente urgencia de orinar. Mira por la ventana, hojea de nuevo el cuaderno y se sorprende al leer su frase que parece estar escrita por otra mano. Añade otra línea: “Querré a Deborah para siempre”.

Va al baño, regresa a la cama y encuentra una agenda abierta y un bolígrafo en el suelo. Lee: “7:46. Me despierto consciente por primera vez”. Tacha las palabras consciente, y primera vez, convencido de que esa frase no la ha escrito él, y anota: “8:07. Estoy perfectamente consciente por primera vez”.

Cinco años antes, Clive había desaparecido del apartamento mientras Deborah estaba fuera. Salió vestido, con el abrigo puesto y un ejemplar del Times bajo el brazo. Tomó un taxi, pero no recordaba dónde vivía. El conductor, desconcertado, lo llevó a una comisaría, donde lo identificaron gracias a su tarjeta de crédito.

Cuando Deborah lo recogió y lo llevó de vuelta a casa, Clive cruzó el umbral del piso, miró alrededor y preguntó:

—¿Es aquí donde vivimos?

Lo que parecía un simple resfriado era, en realidad, una encefalitis provocada por un virus del herpes que destruyó su hipocampo. Si Clive hubiera enfermado unos años antes, habría muerto; si lo hubiera hecho unos años después, habrían detectado el virus a tiempo. El fármaco que finalmente le salvó la vida —el aciclovir— acababa de aparecer, pero llegó demasiado tarde para evitar la devastación de su cerebro.

Clive ha perdido por completo la memoria episódica —la que almacena los hechos concretos de una vida y los ordena en el tiempo—. Vive atrapado en un presente perpetuo. Su ventana temporal dura apenas unos segundos. No recuerda la frase anterior a la que pronuncia, no retiene una escena completa, no puede seguir el hilo de una historia: le resulta imposible disfrutar de una película, mantener una conversación o leer una novela. Solo puede encontrar placer en un partido de fútbol, donde cada jugada tiene sentido por sí misma y no depende ni del pasado ni del futuro.

Salir de casa es, para él, como “salir de una nave sin el cable que asegura el regreso”.

“Desde que enfermé, he estado inconsciente. Es exactamente como estar muerto. No hay diferencia entre el día y la noche. No puedo pensar. No tengo sueños.”

Deborah es la única persona que Clive reconoce, y cada encuentro con ella es una celebración: “¡Sabía que vendrías!”, dice antes de abrazarla con la intensidad de quien se reencuentra tras una larga separación. “Clive y yo estamos en otro plano. En un mundo donde no existe el tiempo.”

Aunque no puede almacenar recuerdos, Clive conserva otros tipos de memoria. La conexión emocional con Deborah permanece intacta: no la recuerda en el sentido en que nosotros recordamos, pero siente un vínculo profundo. También mantiene su memoria procedimental: puede sentarse al piano y tocar piezas complejas con precisión. Sin embargo, segundos después de terminar, lo niega: “Nunca he escuchado una nota desde que enfermé.”

Pero vivir en la cárcel del presente, fue demasiado para Deborah. Exhausta tras nueve años de relación sin pasado ni futuro —un bucle que se reiniciaba cada día con los mismos gestos, las mismas palabras y la misma emoción de reencuentro—, Deborah decidió divorciarse y marcharse a Estados Unidos. Allí intentó empezar de nuevo: encontró trabajo y trató de formar una familia. Pero ninguna relación prosperó. “No eran Clive”, reconoció más tarde.

En 2002, ambos decidieron volver a casarse y apostaron por el angosto terreno del presente que aún podían compartir. Aun así, nunca volvieron a vivir juntos. Clive debía permanecer en un centro especializado, bajo supervisión constante: su amnesia total hacía imposible que pudiera vivir solo, preparar comida, recordar direcciones o mantener rutinas básicas sin poner en riesgo su seguridad.

Con el tiempo, el diario se convirtió en su hipocampo externo: el único vínculo que Clive tenía con el tiempo. Cada página funcionaba como un hilo que atravesaba las habitaciones cerradas de diez segundos en las que vivía. El cuaderno le ofrecía un rastro de continuidad, un mapa mínimo de su existencia.

Pero, ¿cómo podía acordarse de escribir si no recordaba nada? Con los años, el acto de escribir se volvió tan automático como respirar o caminar. Sus manos buscaban el bolígrafo al despertar del mismo modo que los dedos de un pianista buscan las teclas y comienzan a tocar una melodía. El diario actuaba como un puente entre momentos que para él estaban completamente desconectados. Clive no recordaba lo que había escrito 30 segundos antes, pero ahí estaba la evidencia física en la página: su letra como prueba de una vida que transcurría sin él. Su cerebro no guardaba continuidad, pero el papel sí.

Pero, ¿cómo podía acordarse de escribir si no recordaba nada? Con los años, el acto de escribir se volvió tan automático como respirar o caminar. Sus manos buscaban el bolígrafo al despertar del mismo modo que los dedos de un pianista buscan las teclas y comienzan a tocar una melodía. El diario actuaba como un puente entre momentos que para él estaban completamente desconectados. Clive no recordaba lo que había escrito 30 segundos antes, pero ahí estaba la evidencia física en la página: su letra como prueba de una vida que transcurría sin él. Su cerebro no guardaba continuidad, pero el papel sí.

Aunque parezca que el cerebro vive encerrado en su cáscara ósea, separado del mundo por el hueso y la piel, en realidad está profundamente entrelazado con él. Su fisiología, sus funciones más básicas y hasta sus operaciones más sofisticadas están moldeadas por el entorno. El cerebro no solo interactúa con el mundo: se sirve de él, lo incorpora y lo convierte en parte de sí mismo.

La agenda de Clive es un ejemplo de ello. Ese cuaderno actúa como un pseudohipocampo, una extensión externa de su memoria que amplía sus posibilidades cognitivas. Sin él, cada instante se disolvería en el siguiente sin dejar rastro; con él, el tiempo adquiere una mínima estructura, un hilo que conecta los fragmentos dispersos de su conciencia.

Esta capacidad del organismo para conocer y adaptarse al entorno hasta el punto de incorporarlo como parte del cuerpo no es un accidente. Es una de las características más fascinantes de la biología. Pensemos en el bastón de una persona ciega. A fuerza de uso y de hábito, deja de ser un objeto externo para convertirse en un órgano perceptivo. El sistema nervioso integra sus señales —la presión, las vibraciones, los cambios en el sonido— y con ellas construye un mapa del espacio circundante. El contacto con el suelo le revela si el camino es de hormigón, adoquín o asfalto; las reverberaciones del aire le ayudan a intuir la proximidad de paredes y esquinas. Pero el cuerpo no es un receptor pasivo, responde a la entrada de información con acciones. El movimiento de la mano, o cada ajuste de la postura genera nueva información que refina la representación del mundo. El bastón no solo amplía el alcance de los sentidos: reconfigura la propia arquitectura corporal. El ciego no lo “usa” como una herramienta; lo incorpora.

Un ciego utiliza el bastón porque ha perdido la habilidad de ver, Clive usaba un cuaderno porque su memoria había desaparecido, pero todos los que no tenemos lesiones limitantes vivimos también limitados por nuestras propias fronteras humanas: una atención dispersa, una vida limitada a unas cuantas décadas, una memoria frágil, una ética limitada y sesgada, una visión del tiempo demasiado corta como para abarcar la complejidad del mundo.

Los animales parecen no concebirse de forma diferente a como son: viven, sienten y actúan dentro de sus capacidades sin imaginar otra posibilidad. El ser humano, en cambio, vive atravesado por una pulsión de trascendencia. Somos conscientes de nuestros límites naturales, y a la vez, estamos impulsados por el deseo de superarlos. Platón lo captó en el mito de la caverna: nuestros sentidos no nos muestran la realidad tal como es, solo sombras proyectadas en un muro. Pero su alegoría no es solo un diagnóstico de nuestra ignorancia; también contiene una invitación: ¿y si pudiéramos girar la cabeza?, ¿y si fuéramos capaces de ver más allá?

Este impulso por ampliar nuestras capacidades ha sido una constante en la historia humana. Al situarse fuera de la atmósfera terrestre, liberado de la distorsión óptica que limita a los instrumentos en la superficie, el telescopio espacial Hubble abrió literalmente una nueva ventana al universo. No solo mejoró nuestra visión del cosmos: la transformó por completo. Las imágenes profundas que captó —millones de galaxias en regiones del cielo antes consideradas vacías— cambiaron las preguntas mismas de la cosmología. Ya no se trataba solo de describir el movimiento de los cuerpos celestes, sino de reconstruir la historia del tiempo, el origen de la materia y el destino del universo. Esa ampliación perceptiva tuvo un efecto en cascada sobre nuestra cognición. Se desarrollaron conceptos como energía oscura, materia oscura o inflación cósmica —y en algunos casos se formularon por primera vez— gracias a los datos obtenidos con el Hubble. La tecnología no solo nos permitió ver más lejos: cambió lo que podíamos pensar. Nos obligó a imaginar escalas de tiempo, densidades de energía y estructuras cósmicas que superan cualquier experiencia humana directa. Como ocurre cada vez que una nueva herramienta amplía nuestro campo perceptivo, lo que se transforma no es solo el conocimiento, sino la forma misma en que concebimos el mundo y nuestro lugar en él.

Cada nueva “prótesis perceptiva” amplía el horizonte de posibilidades del ser humano y a la vez supone un peligro para su integridad.

Este anhelo de expansión no se limita a la ciencia. También impregna nuestras prácticas espirituales y culturales. Las tradiciones contemplativas del cristianismo, del yoga y el budismo, hablan de cultivar la atención, de abrir el corazón a una compasión más amplia o de trascender la mente ordinaria. Nietzsche, desde otro lugar, propuso el ideal del Übermensch, el ser humano que supera sus propias limitaciones. Incluso la obsesión contemporánea con la “mejora personal”, a menudo banalizada en redes sociales, es un eco de la misma pulsión: no conformarnos con lo que somos, nos imaginamos como proyecto inacabado. Esta cualidad es al mismo tiempo una fuerza de desarrollo y una fuente de sufrimiento, porque nos recuerda constantemente nuestra incompletitud —algo que, hasta donde sabemos, ningún otro animal experimenta.

Y entre todas las tecnologías que han ampliado nuestra mente, la escritura quizá sea la más decisiva. Su aparición hace unos 5000 años transformó de raíz la cognición humana. No solo permitió almacenar conocimientos —liberando a la memoria biológica de una carga inmensa—, sino que abrió un nuevo espacio de pensamiento. El físico Richard Feynman llevaba siempre consigo un cuaderno al que llamaba “mi libro de pensamientos”. No lo usaba únicamente para registrar ideas; pensaba escribiendo. “No lo entiendo hasta que lo escribo”, decía. Para él, la mente no terminaba en el cráneo: continuaba en la página.

Cuando la escritura apareció, no todos la recibieron con entusiasmo. Platón —irónicamente, a través de la escritura— advirtió en el Fedro que destruiría la memoria humana. Y en cierto modo, tenía razón: liberados de la necesidad de recordar cada detalle, delegamos parte de nuestra memoria en el papel. Pero esa pérdida fue también una ganancia: nos permitió dedicar el cerebro a tareas más abstractas, a pensar en lo que no estaba escrito. La escritura fue nuestro primer gran disco duro externo.

Hoy nos encontramos ante un dilema similar, pero con un alcance mucho mayor. En apenas unos años, los algoritmos de lenguaje han transformado cómo trabajamos, investigamos, escribimos y pensamos. Herramientas como ChatGPT han pasado de ser curiosidades tecnológicas a convertirse en mediadores cotidianos de nuestras ideas. ¿Nos están extendiendo o nos están sustituyendo?

Sabemos, por ejemplo, que depender del GPS puede reducir nuestras habilidades de navegación natural y afectar incluso al tamaño del hipocampo. La facilidad de buscar información en línea puede hacernos creer que sabemos más de lo que realmente sabemos. El uso simultáneo de múltiples dispositivos digitales está relacionado con una menor capacidad de atención y una reducción en la densidad de materia gris en ciertas áreas cerebrales. Si estas herramientas pueden debilitar funciones cognitivas, ¿podría la IA hacer lo mismo a una escala mayor? ¿Nos convertiremos en simples curadores de contenido en lugar de creadores? ¿Nos robará la alegría misma de crear?

En el fondo, nuestra situación no es tan distinta de la de Clive. Tenemos memoria episódica, pero olvidamos con facilidad. Podemos proyectarnos en el futuro, pero vivimos atrapados en sesgos. Y, como él, buscamos formas de extendernos más allá de nuestras limitaciones: el papel y el lápiz para pensar mejor, la meditación para regular el flujo de la mente, la inteligencia artificial para expandir nuestra capacidad de análisis.

La diferencia crucial está en cómo usamos estas herramientas. Si utilizamos el papel para ordenar ideas que de otro modo se perderían, estamos extendiendo nuestras capacidades. Si usamos ChatGPT para redactar un texto desde cero sin apenas intervención, quizá estemos empleando una muleta sin lesión —y el desuso prolongado puede atrofiar las habilidades que no ejercitamos. Pero si lo usamos para desafiar nuestras ideas, para que critique nuestros argumentos, para abrir nuevas perspectivas, entonces sí: estamos expandiendo la mente.

Una serie de investigaciones recientes apunta a esta diferencia. En un estudio del MIT Media Lab (todavía preprint), se monitorizó la actividad cerebral de 54 estudiantes universitarios mientras escribían ensayos utilizando distintas herramientas: ChatGPT, motores de búsqueda tradicionales o únicamente su memoria. Los resultados fueron sorprendentes. Aquellos que dependían del modelo de lenguaje mostraron las conexiones neuronales más débiles: sus ondas alfa y beta apenas susurraban donde deberían gritar. Los que escribían sin ayuda digital presentaban las redes más robustas, y quienes usaban la búsqueda web mostraban una activación intermedia.

Lo más inquietante fue lo que ocurrió cuando se invirtieron los roles. Los estudiantes acostumbrados a ChatGPT apenas podían escribir de forma coherente sin él. Sus patrones neuronales estaban desorganizados y sus textos eran homogéneos, con estructuras y vocabulario repetitivos. En cambio, los que habían fortalecido sus “músculos cognitivos” escribiendo sin ayuda experimentaron una explosión de actividad neural al usar ChatGPT por primera vez: lo integraban estratégicamente sin ceder el control del proceso. Además, los usuarios habituales de la IA reportaban una mínima sensación de autoría sobre sus textos y no podían recordar fragmentos que habían “escrito” minutos antes. El grupo que trabajó sin asistencia, en cambio, recordaba párrafos completos.

El estudio sugiere que, aunque la inteligencia artificial puede aumentar la eficiencia inmediata, su uso acrítico puede erosionar a largo plazo las capacidades cognitivas fundamentales que definen el aprendizaje humano: la memoria, la atención, la creatividad, la sensación de agencia. Los investigadores lo llaman deuda cognitiva: una carga invisible que acumulamos cuando delegamos demasiado en la máquina.

Quizá, entonces, la cuestión no sea si debemos usar estas herramientas, sino cómo. La historia humana muestra que hemos sido siempre seres híbridos: cyborgs naturales que piensan con ayuda de lo que está fuera de su piel. El bastón del ciego, el cuaderno de Clive, la escritura, la imprenta, la calculadora, el ordenador, el buscador y ahora la inteligencia artificial son eslabones de una misma cadena. Cada nueva extensión redefine lo que significa pensar. Pero también exige de nosotros una actitud consciente: usar la herramienta como palanca, no como sustituto.

La pregunta que debemos hacernos no es si la inteligencia artificial nos sustituirá, sino si sabremos integrarla como parte de ese sistema expandido sin renunciar a lo que nos hace humanos: la capacidad de aprender, de imaginar, de equivocarnos, de crear significado, de amar. Porque si algo ha demostrado la historia de nuestra especie es que pensar nunca ha sido un acto solitario: siempre ha sido un proyecto compartido entre el cuerpo y el mundo.

Sé que esta fórmula no resuelve todos los peligros que implica el uso de la inteligencia artificial. En una mesa redonda reciente con Julio Gonzalo y otros ponentes geniales, catedrático de la UNED, yo defendí la idea clásica de que “la tecnología es neutra y somos nosotros, con nuestro uso e intenciones, quienes le damos forma”. Él me dijo“Ese argumento es de hace diez años”. Y tenía razón. Los algoritmos ya no son herramientas pasivas: están diseñados con objetivos, entrenados con datos que arrastran sesgos, con instrucciones que pueden moldear nuestra atención y nuestra conducta. Igual que el bastón del ciego transforma su modo de percibir el espacio —lo que no vibra en el bastón no existe—, la inteligencia artificial también modifica la forma en que representamos el mundo. No solo amplifica algunas facetas de la realidad: también silencia otras, organiza la información de formas que condicionan lo que creemos, lo que decidimos y, en última instancia, lo que somos capaces de pensar.

Por eso, el reto ya no consiste únicamente en decidir cómo usamos la tecnología, sino en preguntarnos qué hace ella con nosotros mientras la usamos. No basta con aprovechar sus ventajas; debemos aprender a resistir su tendencia a homogeneizar el pensamiento humano. Porque si dejamos que configure sin crítica el paisaje de lo pensable, corremos el riesgo de acabar como Clive: conscientes pero atrapados, lúcidos pero confinados en un mapa cognitivo cerrado, construido por máquinas, repitiendo las mismas frases sin recordar de dónde vienen ni cómo llegaron allí. Y en esa prisión cognitiva, la inteligencia artificial dejaría de ser una herramienta para ampliar el mundo y se convertiría, silenciosamente, en el límite mismo de nuestra imaginación.