Vivir significa atravesar procesos de cambio, afrontar conflictos, pero también detenerse a observar el horizonte, decidir hacia dónde avanzar y encontrar sentido en el camino. Al igual que le pasó a Heracles, a Circe u Odiseo.

Los mitos hablan de conflictos y cambios. De la superación, incluso en los momentos mas terribles. Como le pasó a Heracles, que por el hecho de ser hijo de Zeus, y de provocar los celos de Hera, tuvo que sufrir la locura. Una maldición que le hizo matar con su fuerza colosal a su mujer y sus hijos. Heracles quedó devastado. Perdió el sentido de vida y su propósito.

Sin embargo, la fortaleza de Heracles no estaba limitada a sus músculos, no se quedó arrinconado en las arenas movedizas del rencor o la indefensión. Su fortaleza, más bien, radica en la capacidad de afrontar conflictos y buscar activamente su propósito. Aunque se derrumbó totalmente, pidió consejo al oráculo de Delfos, que simboliza nuestra posibilidad de parar, tomar perspectiva, y hacerse preguntas: ¿Qué es lo importante? ¿Cómo quiero actuar en esta situación? ¿Cuál es mi propósito?

Encontrar dentro del caos, qué fuerza nos hace seguir adelante.

La capacidad de dar un sentido en los momentos inciertos o conflictivos es crucial. El oráculo le propuso 12 trabajos, que le llevaría a volver a reconectar consigo mismo y encontrar un nuevo propósito.

El cambio va a suceder en nuestras vidas, lo queramos o no. Pero podemos generar actitudes que nos permitan recorrer los cambios sin tanto desgaste personal. Además, de generar la disposición para que no nos quedemos atrapados en el estado de negación.

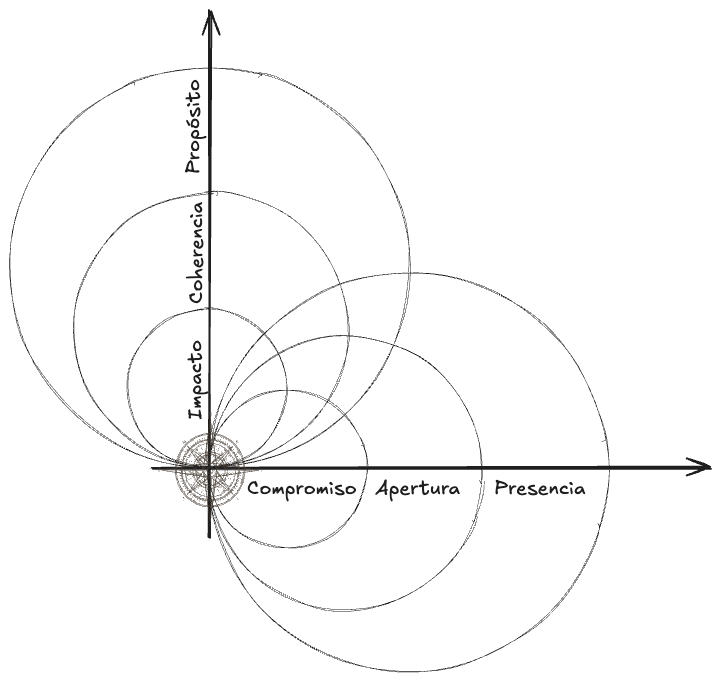

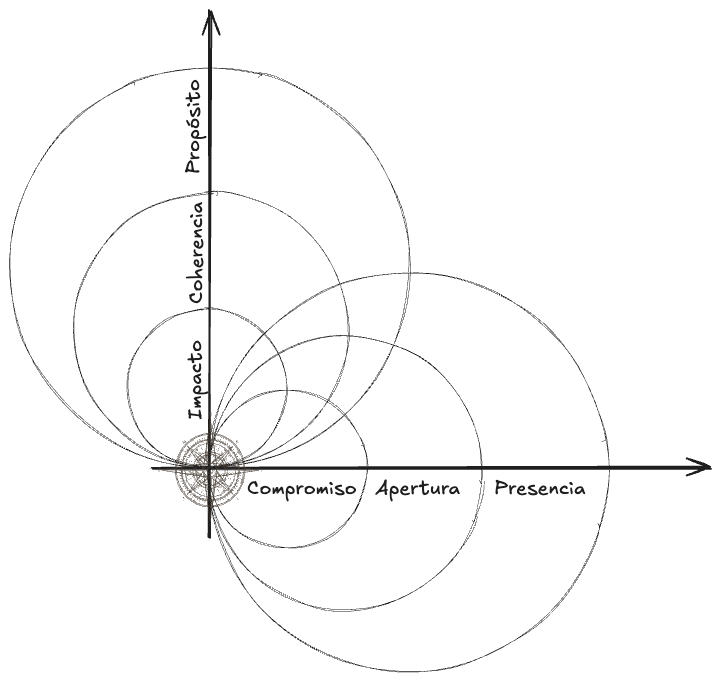

¿Cómo acompañarnos y cómo acompañar a otros en los procesos de cambio? Con una brújula, que tiene dos grandes ejes, y tres esferas.

El eje horizontal simboliza nuestra capacidad de afrontamiento de los desafíos que vivimos. Hay tres grandes esferas en este eje. La presencia, la apertura y el compromiso. Cada una de ellas representa una actitud que nos permite afrontar conflictos.

La presencia es la capacidad de

conectar plenamente con lo que está ocurriendo en el momento presente, tanto en el entorno como en nuestro interior. En el contexto del cambio sobrevenido, esta habilidad resulta especialmente crucial, ya que nuestras reacciones emocionales tienden a ser automáticas, rápidas y, a menudo, desproporcionadas. Cuando

percibimos una situación como una amenaza, nuestro sistema de alerta se activa, estrechando el foco de atención hacia aquello que percibimos como peligroso. Este

estado de hiperfocalización puede atraparnos en un círculo de pensamientos repetitivos que

refuerzan nuestros temores, dificultando nuestra capacidad para responder de forma creativa o adaptativa.

En estos momentos, el miedo actúa como un imán que dirige nuestra atención hacia el problema de manera obsesiva, llevándonos a ignorar otras opciones o recursos que podrían estar disponibles. Como cuando al comenzar a conducir, nos enfrentamos a un obstáculo inesperado en la carretera. La reacción instintiva, impulsada por el miedo, es girar en dirección hacia el obstáculo, como si este absorbiera nuestra atención de manera irremediable. Esa misma respuesta nos lleva exactamente hacia el peligro que intentamos evitar. Del mismo modo, en situaciones de cambio, nuestro miedo puede bloquearnos, impidiéndonos ver alternativas que podrían ayudarnos a adaptarnos con éxito.

Estar presente significa ampliar el marco de nuestra atención, conectar no solo con el obstáculo, sino también con el resto del panorama: las circunstancias, nuestras sensaciones corporales, nuestras emociones y pensamientos. Es tomar conciencia de cómo nuestras reacciones automáticas moldean nuestra percepción y decidir no dejarnos arrastrar por ellas. La presencia nos permite observar el cambio, reconociendo el espacio entre lo que sucede y cómo elegimos responder.

Al practicar la presencia, abrimos un espacio mental en el que las posibilidades empiezan a emerger. Esto no implica ignorar el desafío o minimizar el malestar que sentimos, sino reconocerlo. Desde este lugar más amplio y conectado, recuperamos la capacidad de responder, en lugar de reaccionar, enfrentando el conflicto con una mayor claridad y adaptabilidad.

La presencia requiere valentía. Es la respuesta contraria a la reacción, por tanto, no solo nos ancla al momento presente, sino que nos invita a relacionarnos con el cambio desde una postura más abierta y menos condicionada por nuestros temores. Es una herramienta práctica para navegar los desafíos del cambio sobrevenido, ayudándonos a encontrar un equilibrio entre aceptar lo que no podemos controlar y actuar con inteligencia sobre lo que sí podemos transformar.

La apertura a la experiencia es, en última instancia, una actitud que nos invita a afrontar nuestro destino con valentía. Implica una disposición activa para experimentar nuestras emociones y pensamientos difíciles tal y como son, sin huir de ellos ni intentar evitar la incomodidad que generan. En el contexto del cambio sobrevenido, esta apertura resulta especialmente crucial, porque el cambio, por naturaleza, nos empuja fuera de nuestra zona de confort y nos enfrenta a lo desconocido.

Cuando nos encontramos con un conflicto, como una conversación difícil con un compañero, es natural sentir incomodidad. Sin embargo, evitar esa conversación solo perpetúa el malestar y nos distancia de la posibilidad de resolver el problema. Del mismo modo, cuando el cambio nos es impuesto —un cambio en los procesos de la tienda, un nuevo sistema de trabajo, o una transformación inesperada en nuestras circunstancias personales—, nuestra reacción instintiva es resistirnos. Como si esa lucha interna nos pudiera devolver a la situación anterior. Esta resistencia genera una doble carga: enfrentamos no solo la dificultad externa del cambio, sino también el malestar interno que surge de nuestra lucha contra él.

En el contexto de un cambio sobrevenido, la apertura no implica estar de acuerdo con lo que sucede, sino reconocerlo plenamente como parte de nuestra situación actual. Esta aceptación transforma el cambio y el conflicto en algo diferente: de ser un obstáculo en nuestro camino, pasan a convertirse en retos que nos desafían a evolucionar, a crecer y a encontrar nuevas formas de responder a la vida.

Cuando cultivamos esta actitud de apertura, liberamos la energía que antes invertíamos en resistirnos o en intentar controlar lo incontrolable. La apertura no elimina las dificultades, pero nos permite relacionarnos con ellas de una manera que fomenta el aprendizaje, la adaptación y el crecimiento personal. Es, en esencia, el acto de abrazar lo incómodo como parte integral del proceso de transformación que el cambio nos ofrece. En lugar de quedarnos atrapados en un estado de lucha constante, podemos enfocarnos en actuar de forma alineada con nuestros valores, acercándonos a la siguiente esfera: el compromiso.

El compromiso implica identificar y actuar en coherencia con nuestros valores personales, incluso cuando las circunstancias son adversas o nuestras emociones nos empujan en otra dirección.

Los valores son aquello que consideramos esencial y significativo en nuestra vida, lo que guía nuestras decisiones. Sin embargo,

en momentos de conflicto, es fácil perder de vista estos valores, dejándonos arrastrar por reacciones impulsivas o por el deseo inmediato de evitar el malestar.

Comprometernos con nuestros valores requiere un acto consciente de exploración y clarificación: ¿qué es lo que realmente importa en esta situación? ¿Qué tipo de persona quiero ser en este momento? Responder a estas preguntas nos da una dirección clara para nuestras acciones, independientemente de lo que sintamos o de las dificultades externas.

Este compromiso también nos ayuda a sostener el esfuerzo a largo plazo. Actuar en alineación con nuestros valores no siempre produce gratificación inmediata, pero crea una vida con sentido. El compromiso no es rígido ni dogmático; es flexible, permitiendo que ajustemos nuestras acciones según cambien las circunstancias, sin perder de vista lo esencial. Es el puente entre la reflexión interna y la acción concreta, uniendo nuestras intenciones con nuestro comportamiento en el mundo real.

El compromiso nos lleva al segundo eje, el eje vertical, que apunta hacia las “estrellas”,

esas guías que iluminan el sentido de nuestra vida. En el vasto océano, cuando miramos en toda dirección y todo camino es posible levantar la vista, y examinar el firmamento nos salva la vida. La estrella del norte guía a los viajantes en su camino. Cuando recorremos desiertos donde es imposible tener guía alguna de nuestros siguientes pasos, es necesario mirar al firmamento y guiarnos por lo que está *escrito en los cielos*.

El ser humano reordena su existencia en base a un sentido de vida (la estrella del norte). Y cuando pierde esta conexión, se debilita. Este eje vertical articula tres esferas fundamentales: la importancia, la coherencia y el propósito, que juntos forman los pilares de un sentido de vida sólido y significativo.

Sin embargo, el sentido de vida no es estático; es frágil, como la luz de las estrellas que a veces queda oculta tras las nubes de la tempestad. En esos momentos de oscuridad, cuando perdemos de vista nuestra estrella, es fácil sentirnos desorientados. Pero esta pérdida no es el final del camino, sino una invitación a explorar de nuevo, a replantear, a descubrir lo que verdaderamente importa. Como en los relatos de Ulises, Hércules o Circe, el camino hacia el sentido no es algo que simplemente “aparece”; es un proceso activo, un esfuerzo continuo por encontrar significado incluso en medio de los desafíos.

Este planteamiento requiere reflexión, introspección y, sobre todo, una actitud activa. Mirar al firmamento y encontrar la estrella que guía nuestro camino no es un acto pasivo. Implica decidir qué es importante, alinear nuestras acciones con nuestros valores y comprometernos con un propósito que dé cohesión y dirección a nuestra vida. Es, en esencia, un recordatorio de que el sentido no está dado de antemano: se descubre, se construye y se vive en cada paso del trayecto.

La coherencia es la capacidad humana de integrar las experiencias pasadas, presentes y futuras en una narrativa que da sentido a la vida. Es esa sensación de “estar en la dirección correcta”, cuando los eventos encajan y podemos comprender cómo los diferentes aspectos de nuestra existencia se relacionan entre sí. Sin embargo, cuando el mundo pierde sentido, caemos en un estado de disonancia que genera una profunda angustia psicológica, marcando la necesidad urgente de reconstruir significado.

En muchas ocasiones, la coherencia opera de manera automática, guiada por las narrativas sociales que moldean nuestras expectativas sobre cómo “deberían” ser las cosas: qué significa éxito, cómo debemos vivir o qué debemos priorizar. En este flujo automático, rara vez nos detenemos a cuestionar estas narrativas o reflexionar si realmente resuenan con nuestra experiencia personal.

El acto de detenerse y preguntar es disruptivo pero necesario: ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Mi estilo de vida refleja lo que realmente valoro? ¿Qué significado tiene para mí el trabajo? ¿Cómo podría transformar lo que hago para que mi vida sea más coherente y significativa? Estas preguntas son puntos de inflexión que nos permiten desafiar las inercias y reconfigurar nuestra narrativa hacia una coherencia más auténtica y alineada con quienes realmente somos.

El propósito es el componente motivacional del estilo de vida. Da dirección a nuestras acciones y orienta nuestras energías en una trayectoria determinada. Frente al cambio sobrevenido, mantener un propósito claro nos permite priorizar nuestras metas y ajustar nuestras expectativas sin perder la dirección. No se trata de tener un objetivo fijo e inmutable, sino de cultivar una conexión profunda con nuestros valores, esos principios que trascienden las circunstancias inmediatas y nos orientan hacia una vida significativa.

En el cambio sobrevenido, el propósito se vuelve dinámico: redefine nuestras metas en función de las nuevas condiciones y nos anima a encontrar oportunidades en lo inesperado. Por ejemplo, una persona que valora profundamente el aprendizaje puede reinterpretar una reorganización laboral no solo como una pérdida de estabilidad, sino como una oportunidad para adquirir nuevas habilidades. Este replanteamiento permite que el propósito no solo sobreviva al cambio, sino que se fortalezca con él.

El impacto refleja el grado en que una persona percibe que su existencia tiene una relevancia significativa y duradera en el mundo. Es la convicción de que nuestra vida “cuenta”, de que nuestras acciones y nuestra presencia han influido —y seguirán influyendo— en otros a lo largo del tiempo. Este sentido de trascendencia conecta nuestras decisiones y esfuerzos presentes con un legado que va más allá de nuestra existencia inmediata, dándole un propósito más amplio.

El impacto no solo refuerza nuestra autoestima y sentido de pertenencia, sino que también nos protege del aislamiento psicológico, recordándonos que somos parte de un entramado social y que nuestras acciones importan. Nos motiva a involucrarnos activamente en nuestra comunidad, a contribuir de maneras que reflejen nuestros valores y a construir conexiones que trasciendan el momento presente.

En el contexto del cambio, el impacto adquiere una dimensión transformadora. Puede convertirse en un motor que nos impulse a actuar con propósito, ya sea apoyando a otros que enfrentan dificultades o adoptando una actitud activa y constructiva frente a las propias transiciones. Reconocer nuestro impacto, incluso en circunstancias adversas, nos ayuda a encontrar significado en el cambio, reforzando nuestro papel como agentes que influyen positivamente en su entorno.

Al igual que Heracles encontró fortaleza en su capacidad de reflexionar, cuestionarse y actuar con propósito, nosotros también podemos enfrentar los cambios que nos desafían. Y, en lugar de resistirnos, podemos aprender a mirar más allá de la necesidad de resolverlo de inmediato, conectando con nuestras fortalezas, valores y propósitos. Recuerda, en tiempos de tempestad podemos detenernos, observar nuestro horizonte y preguntarnos hacia dónde queremos ir. Incluso en los momentos más oscuros existe la posibilidad de reconectar con la brújula interna que nos guía y nos enseña a navegarla con presencia, apertura y compromiso.

Porque al final, el cambio no solo nos desafía; sino que también nos da dirección.